このたび、令和7年度補正予算に基づき、リフォームをご検討中の皆さまに非常に大きなメリットとなる 「住宅省エネ2026キャンペーン」 の実施が正式に発表されました。

「光熱費が高い…」「家の寒さや暑さをなんとかしたい」

そんなお悩みをお持ちの方にとって、過去最大級の補助額が設定される今年は絶好のチャンスです!

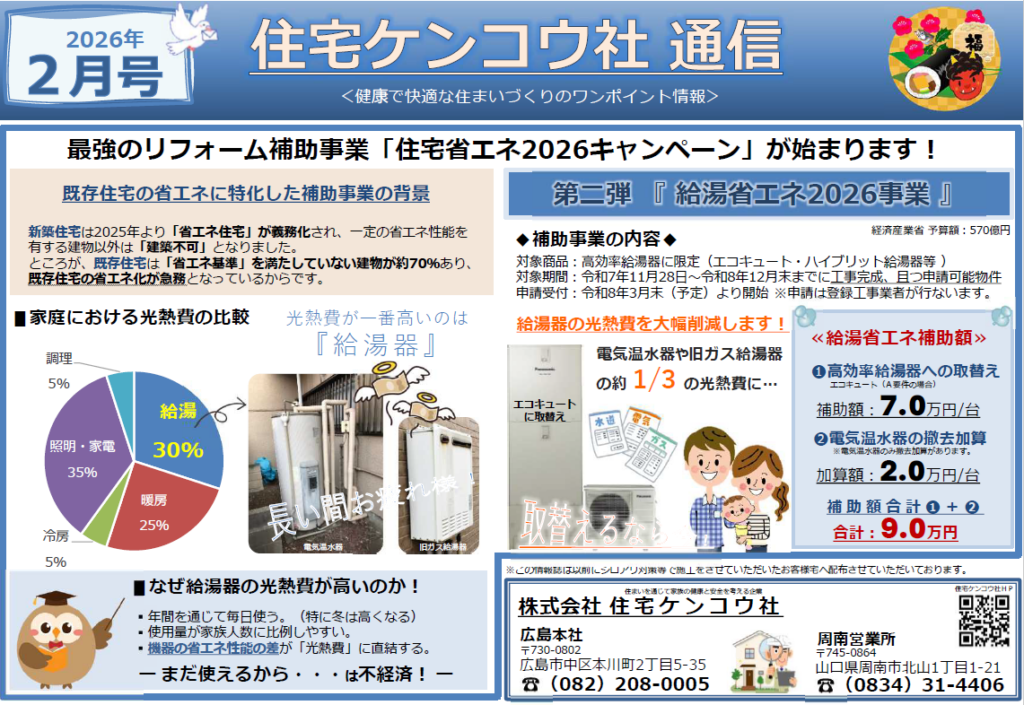

① 給湯省エネ2026事業

高効率エコキュートへの交換で光熱費を大幅削減!

家庭で最もエネルギーを消費するのは「給湯」。

10年以上使用している給湯器や、電気温水器をご利用中の方は、最新の 高効率エコキュート への交換が非常におすすめです。

■ 補助金額(例)

- エコキュート(A要件):7.0万円/台

- 要件次第で 最大 10.0万円/台

- 電気温水器→エコキュートの取替え:撤去加算 2.0万円

■ メリット

- 光熱費が 従来の約1/3 に

- 月々 4,000円〜6,000円 の節約に

- 停電・断水時に役立つ「非常時対応型」も選択可能

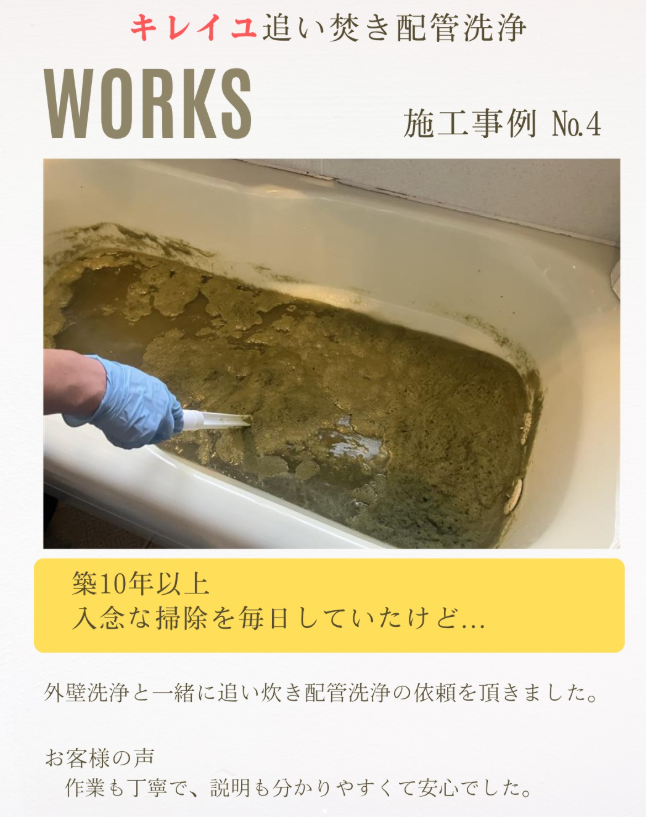

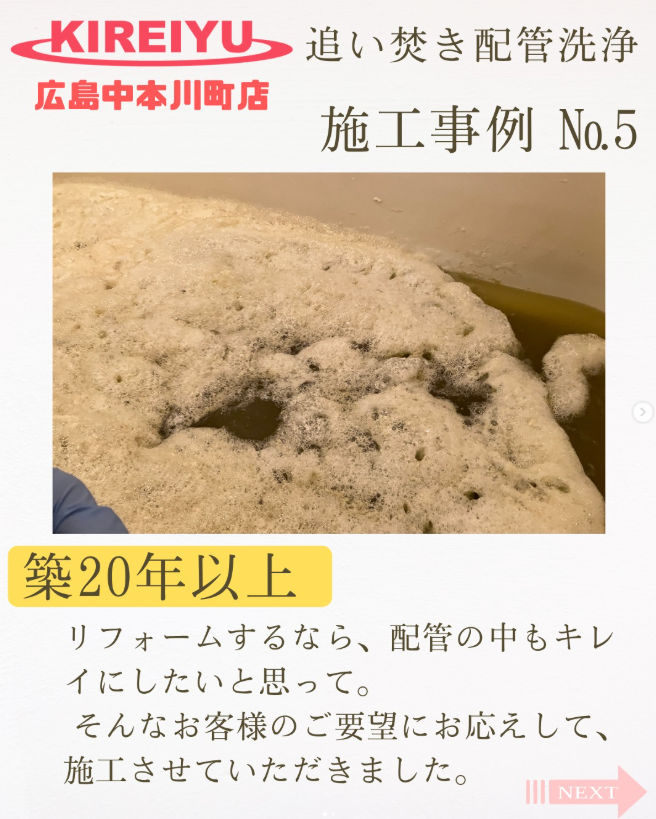

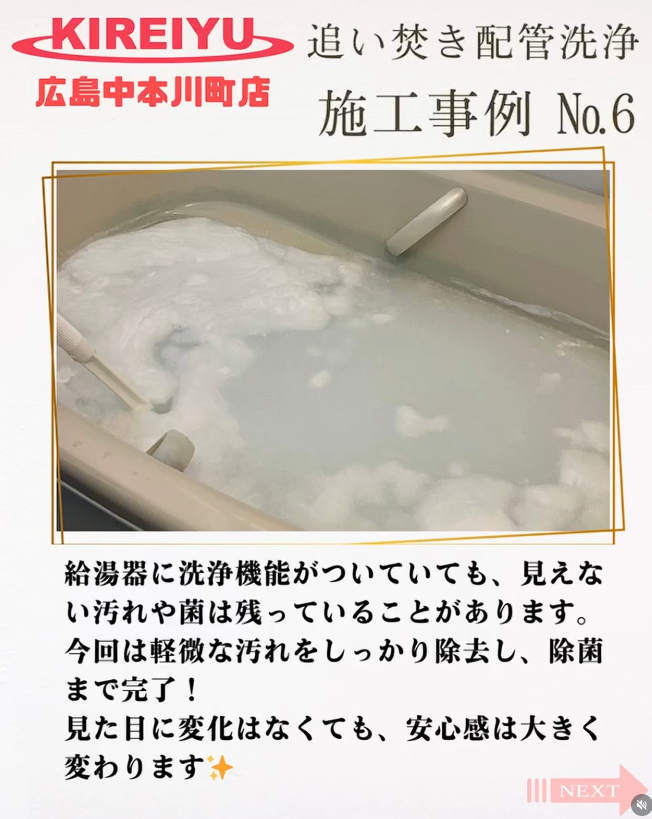

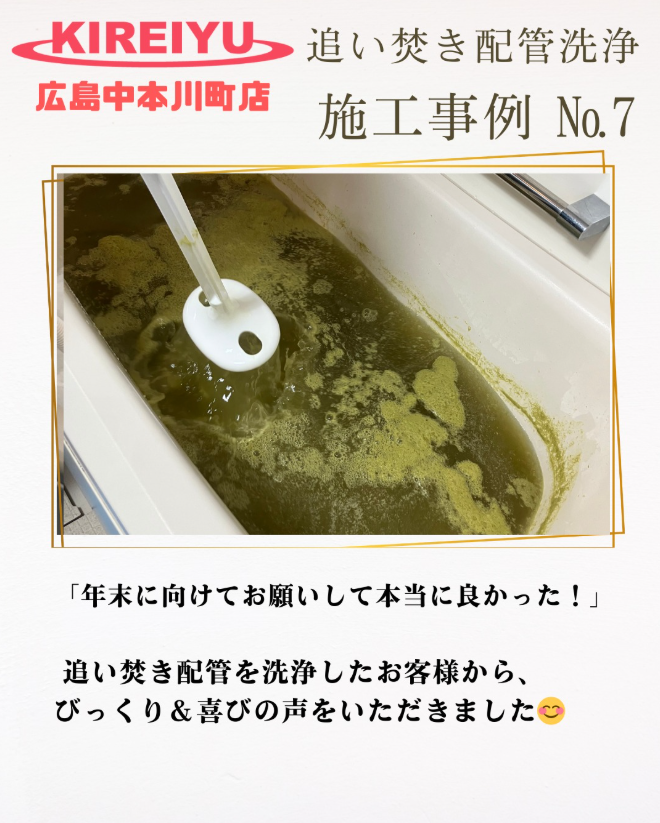

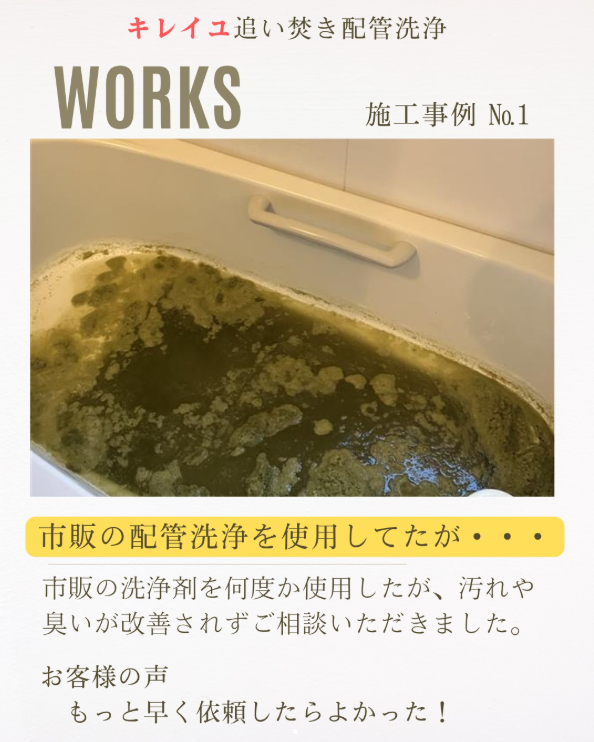

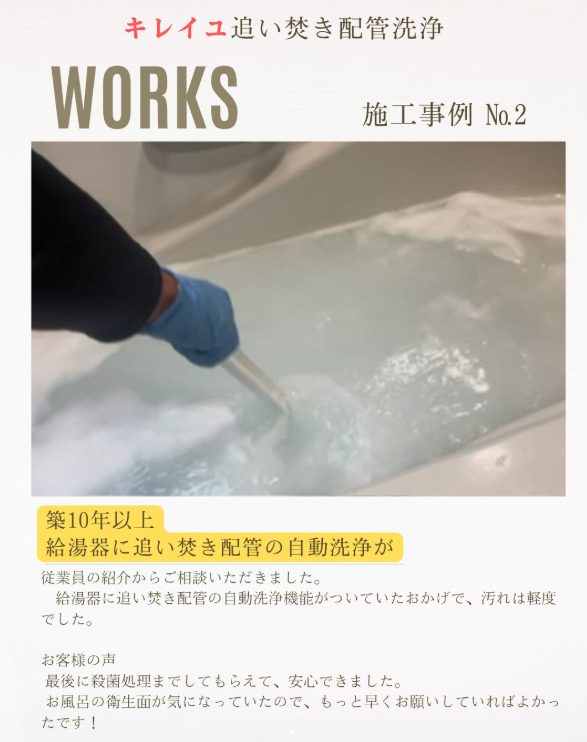

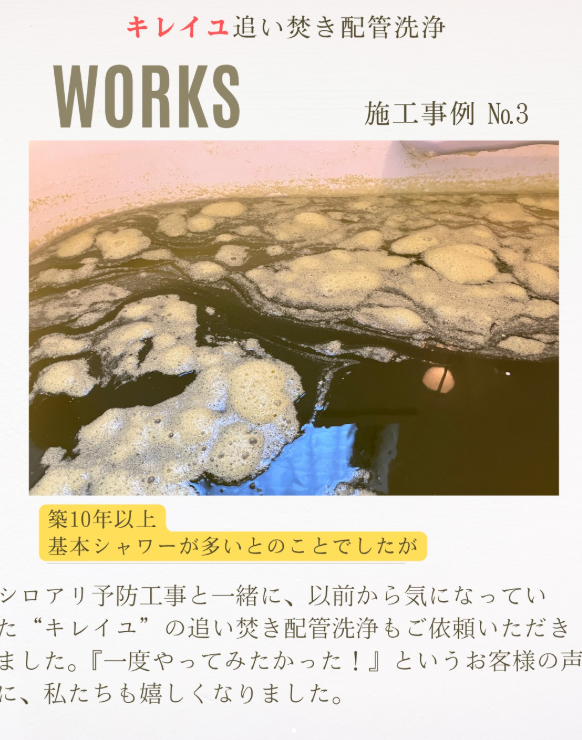

住宅ケンコウは キレイユ(追い焚き配管洗浄)とのセット提案 も可能なため、より快適で清潔なバスライフをご提供できます。

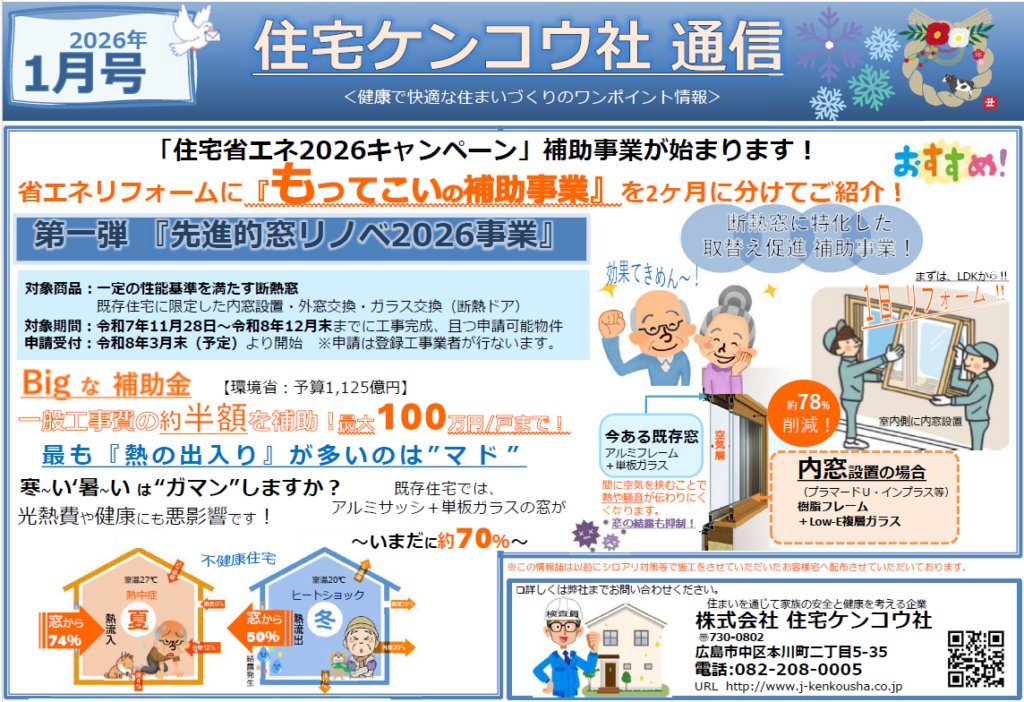

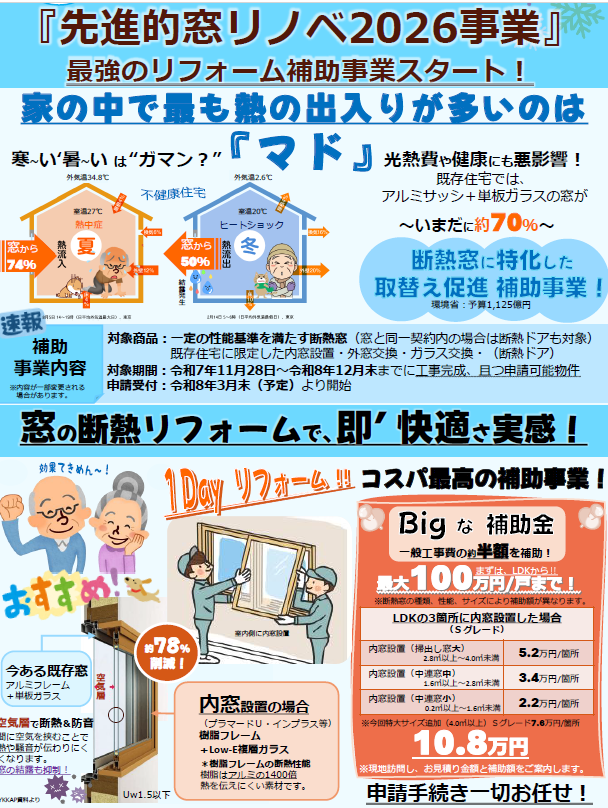

② 先進的窓リノベ2026事業

「冬の寒さ」「夏の暑さ」を大幅改善するなら“窓”の断熱!

住宅の寒暖差の原因の多くは「窓」。

いまだに約70%の住宅がアルミサッシ+単板ガラスといわれており、断熱性の高い窓への交換は効果が非常に高いリフォームです。

■ 補助金額(例)

- Sグレード内窓(大サイズ)… 5.2万円/箇所

- 新追加の 特大サイズ(4㎡以上)…最大 7.6万円/箇所

一般的な工事費の 約半額相当が補助 される、大変メリットの大きい制度です。

■ メリット

- 冷気・熱気の侵入を大幅カット

- 結露の抑制

- ヒートショック・熱中症対策にも効果

- 冷暖房効率が改善し、光熱費がさらにダウン!

LDKの大型窓や浴室まわりを中心に見直すことで、体感温度が大きく変わります。

【重要】スケジュールと注意点

■ 対象期間

令和7年11月28日〜令和8年12月末までに工事が完了したもの

(予算が無くなり次第終了の可能性あり)

■ 申請受付開始

令和8年3月末予定

補助金は 早期終了の可能性が高いため、早めのご相談がおすすめ です。

◆ 補助金額は“お家により異なります”

住宅ケンコウが現地調査のうえ、最適な工事内容と補助金額を丁寧にご説明します。

もちろん、申請手続きはすべて当社が代行 いたします!

まずは、

- ご家族が集まるLDKの窓

- 毎日使う給湯器

ここから見直してみませんか?

お気軽にお問い合わせください!